Ведические корни Русской равнины

Ведические корни Русской равнины

А. Г. Виноградов

С. В. Жарникова

Редактор Алексей Германович Виноградов

Иллюстратор Алексей Германович Виноградов

© А. Г. Виноградов, 2025

© С. В. Жарникова, 2025

© Алексей Германович Виноградов, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0065-5639-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга выдающихся исследователей А. Г. Виноградова и С. В. Жарниковой «Ведические корни Русской равнины» посвящена исследованию прародины индоевропейских народов. Описанию древнего населения Восточной Европы и русского Севера. Его связи с современными народами Евразии. Эта проблема стоит перед наукой и обществом достаточно давно. Данная энциклопедическая работа отвечает на такой вопрос.

Иллюстрации взяты из издания А. Г. Виноградова и С. В. Жарниковой «Прародина индоевропейцев. Восточная Европа как прародина индоевропейцев» 2014 года.

Введение

В современном мире актуальность проблем этнической истории народов различных регионов нашей планеты очевидна. Рост этнического самосознания, повсеместно наблюдающейся в последние десятилетия, сопровождается повышением интереса к историческому прошлому народов, к тем трансформациям, которые пережил каждый из них в процессе своего многотысячелетнего становления. Для представителя современного урбанизированного общества стало духовной потребностью найти корни своего этнического существования, познать многообразные процессы, приведшие к формированию той этнокультурной среды, сквозь призму которой он воспринимает окружающий мир.

Поскольку возникновение и историческое бытие подавляющего большинства народов нашей планеты было связано с многочисленными миграциями, подвижками на новые территории обитания, вызывавшими изменения целого ряда факторов культуры, как у народа-пришельца, так и у коренного населения, то сегодня, изучая этническую историю и культуру своего народа, мы, естественно, изучаем их в процессе исторических трансформаций и взаимовлияний многих племен и народов, в той или иной мере принявших участие в их становлении. Региональные этноисторические исследования в наше время приобретают особую остроту, так как именно знание истории собственного народа помогает современному человеку освободиться от узости националистического взгляда на мир, понять роль и значение вклада в общую сокровищницу человеческой культуры всех народов, осознать, что человечество едино.

Разумеется, решать сложнейшие вопросы этнической истории сегодня невозможно без привлечения данных самых различных областей науки. Здесь необходимо объединение усилий этнографов, историков, археологов, лингвистов, фольклористов, антропологов, историков искусства, а также палеоботаников, палеозоологов, палеоклиматологов и геоморфологов, так как развитие и становление народов происходило в определенных климатических зонах, в определенных ландшафтах, с определенной флорой и фауной, и это надо обязательно учитывать. Только в том случае, если на поставленные этнической историей вопросы будут даны взаимоподтверждающие ответы всеми вышеперечисленными отраслями науки, мы можем, с известной долей уверенности, полагать, что приблизились к истинному пониманию того или иного этапа исторического процесса. Поэтому в настоящее время поиск ответа ни на один из вопросов этнической истории народов не может считаться правомерным без привлечения данных смежных наук.

Данная работа отвечает на этот вопрос.

За прошедшее время появились дополнительные материалы, подтверждающие мнение авторов, тем не менее, мы решили изменения не вносить, и опубликовать ее в таком виде в каком она была написана.

Глава 1

Локализация индоевропейской прародины

Среди многочисленных вариантов местонахождения древнейшей индоевропейской прародины уже в 19 веке О. Шпигелем была предложена территория Восточной Европы между 45 и 69° с. ш. Именно он впервые указал на обязательное наличие на индоевропейской прародине горного ландшафта, отметив незначительную высоту этих гор, так как на них высевали рожь и пшеницу, названия которых есть в индоевропейском праязыке.»

На территории Восточной Европы не так уж мало возвышенностей, особенно в её северной части – Валдайская, горы Кольского полуострова и Карелии, Северные Увалы, горные образования Архангельской области, Коми и т. д.

Возвращаясь к мысли О. Шпигеля о том, что индоевропейская прародина находилась на территории Восточной Европы между 45 и 69° с.ш., мы вновь повторяем, что именно здесь в эпоху климатического оптимума голоцена, идентичного финалу общеиндоевропейского периода, находились горные ландшафты с незначительными высотами, где имелись прекрасные и оптимальные возможности для выращивания ржи, ячменя, овса, пшеницы – злаков, названия которых зафиксированы в общеиндоевропейском праязыке. Н. Д. Андреев относит время появления и начала самостоятельной эволюции раннеиндоевропейского праязыка на время перехода от верхнего палеолита к мезолиту и периоду раннего мезолита, т.е. 10—8 тысячелетия до н. э. Уже на этом раннем этапе в общеиндоеврепейском праязыке есть термины, обозначающие рожь, зерно, жито, лен, ячмень, пшеницу, веять и т. д. Археология располагает данными, позволяющими говорить о том, что зачатки земледелия появляются (в виде собирательства и переработки злаков) еще 30—40 тысячелетий назад в эпоху молого-шекснинского интерстадиала, о чем свидетельствуют многочисленные находки на территории Восточной Европы каменных пестов-терочников. Можно предположить, что дикие предки таких злаков как рожь, ячмень, овес, пшеница и древнейшего индоевропейского волокна-льна, являясь растениями длинного светового дня, должны были быть изначально распространены именно там, где имелись наиболее благоприятные условия для их естественного существования. Так растениям длинного светового дня весной для прорастания необходим световой день не менее 14—16 часов, а для роста и развития не менее 16—18 часов. Но здесь уместно вспомнить, что, начиная с 7 тысячелетия до н. э. и до середины 1 тысячелетия до н. э. климат Восточной Европы был значительно теплее современного, и весна наступала на севере на 30—40 дней раньше. При такой подвижке южная граница ареала этих растений составляли 58—64°с.ш.

Ещё Л. С. Берг отмечал, что злакам «длинного светового дня» для колошения необходимо продолжительное солнечное освещение и на севере и на востоке для них «сравнительно более благоприятные условия, чем на юге и западе… На севере для растений имеет положительное значение отсутствие перегрева от прямых лучей солнца и значительное количество рассеянного света.» А о том, какое огромное количество рассеянного света получают территории восточноевропейского Севера, свидетельствуют следующие, приведенные Л. С. Бергом данные: «Здесь (под 68°с.ш.) ультрафиолетовых лучей, способствующих образованию в организмах витаминов, почти вдвое больше, чем под 47—54° с.ш., т.е. интенсивность ультрафиолетового излучения значительно большая, чем в средних широтах».

Вновь восточноевропейская локализация индоевропейской прародины была предложена в середине нашего века А. Шерером, который считал, что области, занимаемые праиндоевропейцами, должны были граничить с ареалом прафинноугров, а после распада индоевропейской общности территория Восточной Европы еще долго оставалась местообитанием различных индоевропейских племен: германцы, кельты и италийцы занимали север и северо-запад; балто-славяне-северо-восток, а протогреки – юго-восток.

И, наконец, многие исследователи, начиная с 19 века и вплоть до наших дней, считали возможным связать общеиндоевропейскую прародину с Северной или Северо-Восточной Европой на основании непрерывности развития антропологического типа, того, что здесь преобладает светловолосое и светлоглазое население, поскольку на основании древнейшего индоевропейского памятника – «Ригведы», исторические арии были светловолосы и голубоглазы.

Нордический тип

Одним из древнейших источников, базируясь на которых исследователи считали возможным предположить северовосточноевропейскую локализацию индоевропейской прародины является «Ригведа» – обрядовые тексты, оформление свода которых большинство ученых относит ко второй половине или середине 2 тысячелетия до н. э.

Т. Я. Елизаренкова считает, что многие особенности этого памятника говорят о наличии долгого предшествующего периода поэтической активности. Выдающийся исследователь конца 19- начала 20 века Б. Тилак соотносил время создания древнейших гимнов Ригведы с арктической прародиной арьев и датировал их 6—4 тысячелетием до н. э., т.е. общеиндоевропейским периодом.

К Ригведе очень близок памятник древних иранцев «Авеста», которая большинством специалистов датируется 7—6 веком до н. э., хотя Т. Барроу предлагает отодвинуть датировку до 11 века до н. э. 8 Как отмечает Т. Я. Елизаренкова, Ригведа и Авеста наиболее близки друг другу по языку «прежде всего в своих наиболее древних частях („фамильные“ мандалы РВ, гаты АВ). Сходство бывает столь велико, что иногда оба текста выглядят как два варианта одного архетекста, различающихся только разными правилами звуковых соответствий.»

Глава 2

Полярный день и северное сияние

Основой для северной локализации прародины арьев являются тексты древнеиндийского эпоса «Махабхарата», которые были сведены в единое целое, как считает ряд исследователей, в 10—5 веке до н. э., но сохранили огромнее количество очень древних реалий. Не случайно «Махабхарату» называют пятой Ведой (помимо основных четырех: Ригведы, Самаведы, Яджурведы и Атхарваведы). В Махабхарате, как и в древнейших гимнах Ригведы, встречается большое количество северных иди арктических реалий, анализ и систематизация которых позволили Б. Тилаку в его работе 1903 г. «Арктическая родина в Ведах» прийти к выводу о том, что древнейшая прародина арьев находилась недалеко от Полярного круга. В России в 1910 г. вышла в свет книга Е. Елачича «Крайний Север как родина человечества», где поддерживались и развивались идеи Б. Тилака.

На чем же основывались Б. Тилак и Е. Елачич в своей убежденности в том, что прародину арьев надо искать на севере Европы, недалеко от Полярного круга. Это многочисленные выдержки из текстов Ригведы, Авесты и Махабхараты, объяснить которые могла лишь только «северная» гипотеза их происхождения. Такие, например: «великий бог Индра могучий воин – громовержец разделил своей властью небо и землю, надев их на невидимую ось, как два колеса. И с тех пор звезды кружатся над землей по кругам, а укреплена эта ось в небе Полярной звездой (Дхрувой – нерушимой, неколебимой), которую также называют «лучшей из звезд на небосводе.»

Полярная звезда

Известный исследователь и переводчик текстов эпоса Махабхарата Б. Л. Смирнов отмечал, что перечисленные в Махабхарате звезды прародины арьев – это звезды или созвездия «высоких северных широт». Он пишет: «Текст, точно описав эти созвездия, как ближайшие звезды к Северной или Полярной звезде, уже прямо называет её, как неподвижную звезду, с которой Брама начал построение мира или по образному выражению текста, здесь он „нисходил к жертве“. Древние арийцы понимали весь процесс мироздания, как жертвоприношение Духа, который есть и жертвователь и жертва. Большой исторический интерес для решения вопроса о родине арийцев представляют дальнейшие сообщения текста о том, что ближайшие к Полярной звезде созвездия описывают круги, центр которых – Полярная звезда. Пояс незаходящих созвездий указан определенно: Большая Медведица, Кассиопея и даже находящиеся на еще более низких градусах северной широты: созвездия Волопаса и, может быть, Персея. Эти созвездия не заходят за горизонт, то есть описывают круг, который можно проследить почти весь в течение одной ночи, особенно зимой только в странах, расположенных не южнее приблизительно 55—56 с. ш. Текст говорит об опасностях арктических путешествий и прямо указывает: как только человек проникает дальше на север, он погибает».

Cозвездие Большой Медведицы

Cозвездие Кассиопеи

Cозвездие Волопаса

Cозвездие Персея

В гимнах Ригведы, Авесты и в Махабхарате говорится о том, что на родине арьев полгода длится день и полгода – ночь, а «божественные день-ночь (сутки) – это год, он также делится на две части: ночь- это путь – (солнца) на юг, день – это путь на север». Б. Л. Смирнов отмечал, что говорить о том, что на севере солнце встает по полугодиям, могли лишь те, кому хорошо известны эти страны. Он считал, что: «Это является очень важным свидетельством знакомства древних иранцев с полярными странами, которые здесь названы «Золотой страной» или «Прекрасноцветной». 16 Естественно, жизнь вдали от Северного полюса не могла породить представления о долгой полярной ночи и о дне, длящемся полгода.

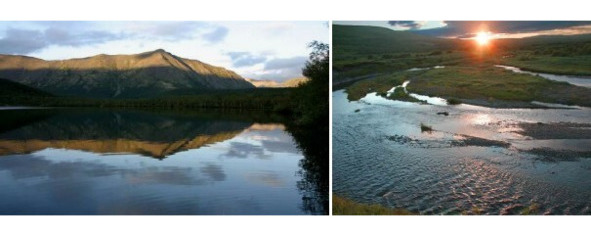

Полярная ночь летом. Кольский полуостров

Полярный день зимой

Как не могли люди, жившие вдали от севера, воспевать зарю такими словами:

«1. Вот пришел свет света, лучший из всех

Яркий предвестник родился, далеко распространяясь.

Как (сама) она вызвана к жизни по

побуждению Савитара.

Так ночь уступила место Ушас.

8. Она идет вслед за толпой минувших зорь,

Первая из грядущих непрерывной чередой,

Ярко пылая, Ушас поднимает все живое

Но никогда не пробуждает мертвого.

11. Ушли те, что видели

Как зажигается более древняя Ушас,

Это нам теперь она явилась воочию

Идут и те; кто увидит её в будущие времена.

12. Отвращающая враждебность, охраняющая закон,

рожденная в законе,

Благосклонная, вызывающая богатые дары.

Несущая добрые предзнаменования,

приглашающая богов:

Здесь, Ушас, сегодня зажгись,

о самая лучшая!

14. Она засверкала украшениями, на пороге неба.

Богиня сняла черный наряд.

Пробуждая все существа, на алых конях

Приезжает богиня на колеснице,

в которую легко запрягать коней.

15. Приводя желанные дары, дающие процветание,

Она поднимает яркое знамя, давая о себе знать.

Последняя из прошедших непрерывной чередой!

Первая из ярко сверкающих, засияла Ушас.

16. Поднимайтесь! Живой жизненный дух нашел на нас.

Прочь ушел мрак, приближается свет.

Она освободила путь, чтобы двигалось солнце.

Мы пришли туда, где продлевают срок жизни». (РВ. I.113).

Или:

«I. Из темного пространства восстала

благородная огромная – богиня

Заботящаяся о людском поселении.

6. Поднялись пылающие огни.

Желанные блага, скрытые мраком,

Сверкающие зори делают их видимыми. (РВ. I.123).

4. Как муха, будящая спящих,

Она возникла первой из всех пришедших, непрерывно сменяющихся.

6. Вот она показывает себя, самая первая из многих.

9. Пусть эти новые утренние зори сейчас, как раньше

Воссияют нам богатство и хорошие дни». (РВ. I.124).

Обращаясь к богине Зари, древние певцы гимнов Ригведы постоянно подчеркивали, что пришли новые непрерывные зори, предвещающие приход солнца. Гимны гласят:

«I. Когда зажигается утренняя заря…

6. Мы достигли другого берега этого мрака». (РВ. I.184).17

Они воспевают «Все утра, когда зажигались непрерывные зори» (РВ. I.171), и говорят:

«По правде, это было много дней,

В течение коих до восхода солнца

Ты, о заря, была видна нам!

Многие зори не просветлились до конца.

О, дай, Варуна, нам зари до света прожить».

Здесь певец древнего арийского гимна обращается к могущественному владыке небесного океана, хранителю космического закона и правды на земле богу Варуне с просьбой помочь пережить длинную тридцатидневную зарю и дожить до дня. Он просит:

«О дай нам, длинная темная ночь,

Конец твой увидеть, о ночь!»

Интересно, что и в Ведах и в Авесте сохранились воспоминания о полярной ночи, которая длится не более 100 дней в году. Так в индийском богослужении есть обряд подкрепления бога-воина и громовержца Индры ритуальным хмельным напитком «сомой» во время его борьбы за освобождение солнца от плена, которая длится сто суток. В Авесте также жрецы подкрепляют бога-воина, освободителя солнца, сто ночей, надо оказать, что предание о борьбе за освобождение солнца от долгого плена, идея которой могла быть внушена лишь полярной ночью, является одним из ведущих в мифологии Вед.

Так об Индре говорится, что он» породил солнце, небо, утреннюю зарю» (РВ. I.32); «раскрыл мрак вместе с утренней зарей, солнцем» (РВ. I.62); «раскрыл светило для ария» (РВ. II.11); сделал так, что «земля стала видной для неба» (РВ. II.12); он «протянул свет через оба мира! Он свергнул мрак». (PВ. II.17); «отыскал во мраке великое светило» (РВ. II.31). Индру называют «захватчиком солнца, порождающим дни» (РВ. II.34), говорят о том, что он «зажег утреннюю зарю, солнце зажег, желая» (РВ. II.44), благодаря ему «сквозь слепой, дикий мрак стало можно видеть» (РВ. IV.16).19

А так как с концом полярной ночи приходит конец зиме, тает снег, оживает вся природа, шумят сбросившие лед реки, то Индра освободитель солнца, носит еще и название «освободитель вод», и том, что с освобождением солнца, с его возвращением на небо, освобождаются и воды, говорят многие гимны Ригведы и Авесты. Так, например, утверждается, что «Иидра с помощью света извлек воды из мрака», «по его воле потекли воды» (РВ. I.33), он убил змея, охраняемые которым воды «стояли скованные», он сделал «реки набухшими» (РВ. I,32;II. II). В одном из гимнов, посвященных Индре, говорится:

«4. Когда с помощью песен было найдено солнце, прекрасное на вид,

Когда они зажгли великий свет рано утром, самый мужественный, в стремлении помочь мужам, сделал,

Что сквозь слепой дикий мрак стало можно видеть.

7. Он разбил Вритру, замкнувшего воды.

Земля, единодушная, поддержала твою дубину.

Так привел в движение потоки, устремленные к морю. (РВ. V.16.693)».

В древнейших индийских преданиях, на которые обратили внимание Б. Тилак и Е. Елачич, есть очень яркое описание полярного сияния, которое поражает своим реализмом и удивительной точностью. В одном случае – это мудрецы (риши) Эката, Двата, Трита (Первый, Второй, Третий), которые для того, чтобы лицезреть Верховное Божество, отправляются на север Молочного моря, где есть светозарный Шветадвипа (Белый Остров) и там «проникают в тысячелучистого, вечного бога». Но они его не видят, так как их ослепило его сияние «похожее на тысячи одновременно пламенеющих солнц». Ослепленные этим зрелищем риши слышали разливающиеся звуки.

Северное сияние

В другом – риши Нарада (отметим, что высочайшая вершина Приполярного Урала носит название Нарада) также достиг большого Белого Острова и призывал бога, который явился ему «зримый во вселенском обрезе… как бы подобно месяцу духовно чистый, и вместе с тем, как бы вполне от месяца отличный, и как бы огнецветный, и как бы мысленно мелькнувшее звезды сиянье: как бы радуга крыла попугая, и как бы хрусталя искристость; как бы иссиня-черный мазок, и как бы золота груды; то цвета ветки коралла, то, как бы белый отблеск; здесь златоцветный, там подобный бериллу; как бы синева сапфира, местами подобный смарагду; там цвета шеи павлина, местами подобный жемчужной нити. Так многоразличные цвета и образы принимал Вечный, Святой, стоголовый, тысячеголовый, тыченогий, тысячеокий, тысячечревный, тысячерукий, а местами незримый», и пространство вокруг зазвенело.

Для сравнения имеет смысл привести описание полярного сияния сделанное в 1856—1857 г. известным этнографом С. В. Максимовым: «был прикован глазами к чудному, невиданному зрелищу, открывавшемуся теперь из темного облака. Оно мгновенно разорвалось и мгновенно же засияло ослепительными цветами, целым морем цветов, которое переливались из одного в другой и, как будто искры сыпались бесконечно сверху, искры снизу, с боков… Вот обольет всю окольность лазоревым, зеленым, фиолетовым, всеми цветами красивой радуги, вот заиграют топазы, яхонты, изумруды… Ничего не разберешь, ничего не сообразишь для одного, цельного впечатления, – все мешается и путается. В глазах рябит и становится больно. Дашь глазам отдохнуть на стороне, но там встречают они прежний мрак, обрамляющий чудное, невиданное зрелище. Обращается опять к нему, но уже там явились новые виды. Как будто огромная, всемогущая кузница пущена в ход: и только не видишь рабочих, не слышишь молотов за дальностью, близорукостью. Видишь один громадный горн, бегающие в нем искры и все это горит таким ярким светом, какой едва ли придется видеть в другом из чудных зрелищ чудной природы, кроме северного сияния, проживи хоть тридцать, пятьдесят лет. Так думалось мне на ту пору, и невольно шли на память бессознательно выученные в детстве, теперь при наглядном сравнении, поразительные стихи Ломоносова, который знаком был с красотой явлений полярного неба в ранней юности:

«Лицо свое скрывает день,

Поля покрыла мрачна ночь,

Взошла на горы черна тень,

Лучи от нас склонились прочь,

Открылась бездна, звезд полна:

Звездам числа нет, бездне – дна.

С полночных стран встает заря:

Не солнце ль ставит там свой трон?

Не льдисты ль мещут огнь моря?

Се хладный пламень нас покрыл,

Се в нощь на землю день вступил!

О вы, которых быстрый зрак

Пронзает в книгу вечных прав,

Скажите, что вас так мятет,

Что зыблет ясный нощью луч:

Что тонкий пламень в твердь разит?

Как молния без грозных туч,

Стремится от земли в зенит?

Как может быть, чтоб мерзлый пар

Среди зимы рождал пожар?

Там спорит жирна мгла с водой

Иль солнечны лучи блестят,

Склонясь сквозь воздух к нам густой;

Иль тучных гор верхи горят,

Иль в море дуть престал зефир

И гладки волны бьют в эфир?»

Удивительно близки эти, разделенные тысячелетиями описания, особенно, если вспомнить, что ода М. В. Ломоносова называется» Вечернее размышление о Божием Величестве при случае Великого Северного сияния» и заканчивается словами:

«Сомнений полон ваш ответ

О том, что окрест ближайших мест

Скажите ж, коль пространен свет?

Что малейших далее звезд?

Несведом тварей вам конец?

Скажите ж, коль велик творец?»

С. В. Максимов приводит рассказ своего проводника – простого помора, который говорит: «На Матке (остров Новая Земля), сказывают старики наши, больно страшно сполохи играют, да и то по деревням порато же сильно. В иную зиму все небо горит, столбы ходят да сталкиваются промеж себя, словно солдаты дерутся, а упадут таково красиво станет! Эдак чаще!… Самые страшные в большой холод живут, и тогда словно света представление, и привычны мы нашим делом, а крепко пугаемся. На Матке-то, словно, старики сказывают, трещит даже сполох-от, словно из ружей щелкает страшно, очень уж страшно!»

Еще одно описание, сделанное авторами статьи «Полярное сияние» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где подчеркивается, что только на широте Новой Земли и побережий Белого и Баренцева морей можно наблюдать самый яркий и впечатляющий вид полярного сияния в виде переливающихся лент и занавесей. «При общей желтоватой окраске явления в ярких и быстро меняющихся свой вид сияниях иногда появляются лучи, окрашенные в другие цвета – преимущественно в красный и зеленый, реже в синий и фиолетовый».