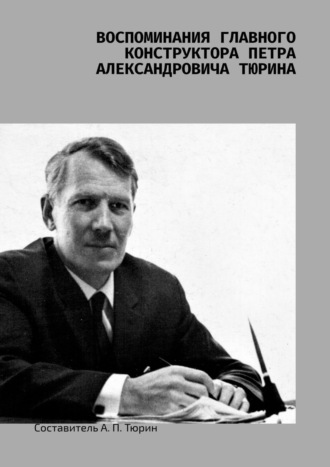

Воспоминания главного конструктора Петра Александровича Тюрина

Мои старшие братья Борис и Владимир были разными по натуре и характеру. Борис очень подвижный, порой озорной, в то же время мечтательный и часто как бы отрешенный. Он мог часами разбирать почтовые марки и мурлыкать себе под нос или читать запоем приключенческую литературу, особенно Александра Дюма. Уже будучи взрослым, Борис неоднократно перечитывал любимые книги и французские романы в подлинниках, так как неплохо знал французский.

Борис рано вступил на самостоятельную дорогу. В то время, чтобы поступить в институт надо было быть рабочим, и он поступает в геологическую партию. Такая партия была далеко от дома, в Монастырщине, и надо было рано вставать и уходить из дома. Склонность к геологии проявилась под влиянием профессора Дубянского, нашего соседа по дому. Дубянский заведовал кафедрой геологии в сельскохозяйственном институте, был специалистом по глинам и огнеупорам. По его рекомендации, в частности, был построен завод огнеупоров в Семилуках под Воронежем.

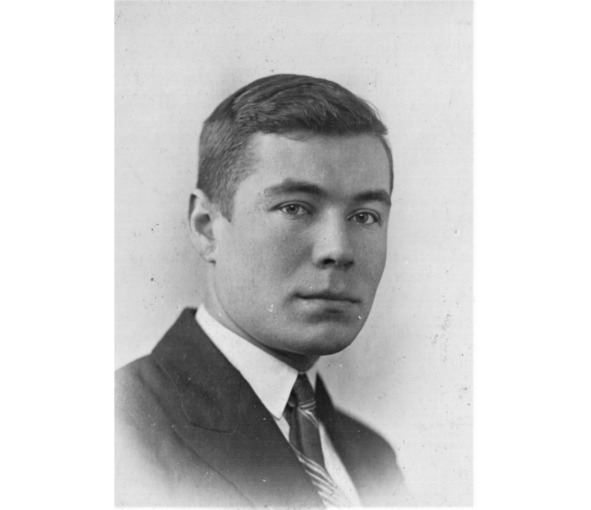

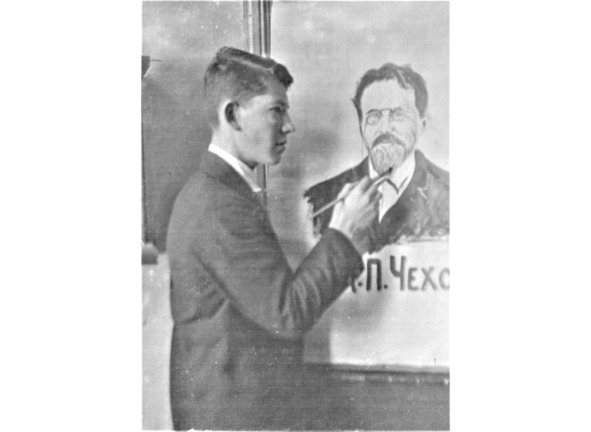

Борис. 1937 год

Чтобы поступить в Ленинградский горный институт, нужна была характеристика с места работы и требовалось самому быть рабочим (сын профессора считался сыном служащего). Вот почему Борис продолжал работать в геологической партии и в 1931 году смог поступить в Ленинградский горный институт на геологоразведочный факультет. С третьего курса Бориса в приказном порядке, без его желания, перевели на угольно-эксплуатационный факультет. Однако, Борис проявил настойчивость. Он продолжал заниматься на двух факультетах одновременно и в конце обучения защитил два диплома, причем, оба с отличием. Имя Бориса занесено на мраморную доску почета института. На Бориса отец возлагал большие надежды. Склонность к исследовательской работе, целеустремленность в решении поставленных научных задач, сформировали его как крупного ученого, профессора, доктора геолого-минералогических наук с большим практическим опытом.

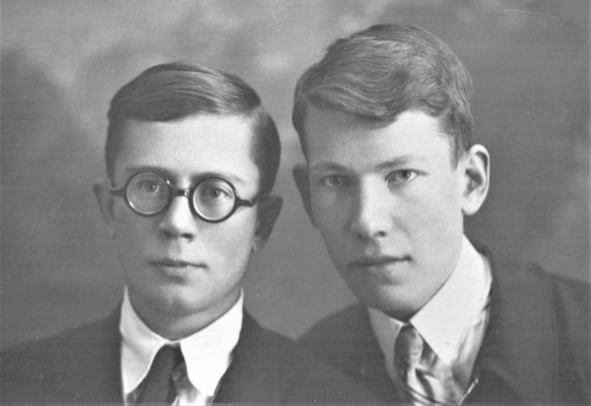

Владимир с детства страдал близорукостью и в шумных играх обычно не участвовал из-за очков, но характер имел задиристый и часто вступал в рукопашную борьбу со старшим братом. С раннего возраста Владимир тяготел к общественной деятельности и охотно выходил на контакты с новыми людьми, с удовольствием ходил на почту, в домоуправление, к соседям и по прочим хозяйственным делам. Позднее, во время учебы в городской школе, был пионервожатым, а в техникуме – комсомольским активистом, вплоть до того, что хотел уйти из дома и жить в общежитие техникума. На одном из комсомольских собраний Владимир даже публично отрекся от родителей. Об этом некрасивом поступке в семье старались забыть и больше не вспоминать.

Владимир, также как и я, защитил диплом и закончил в 1944 году МВТУ им. Н. Э. Баумана и прошел путь от инженера-конструктора в КБ генерала Н. Г. Грабина до высоких должностей в Министерстве оборонной промышленности СССР.2

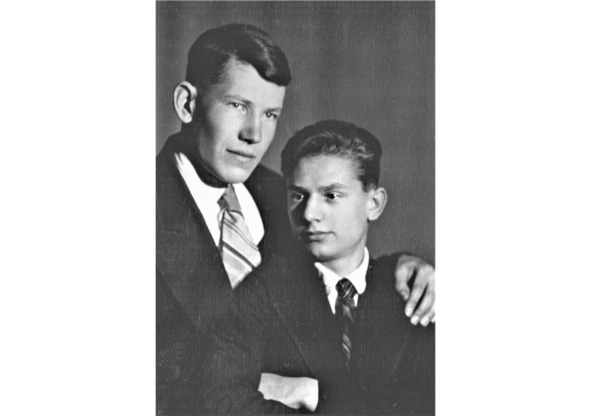

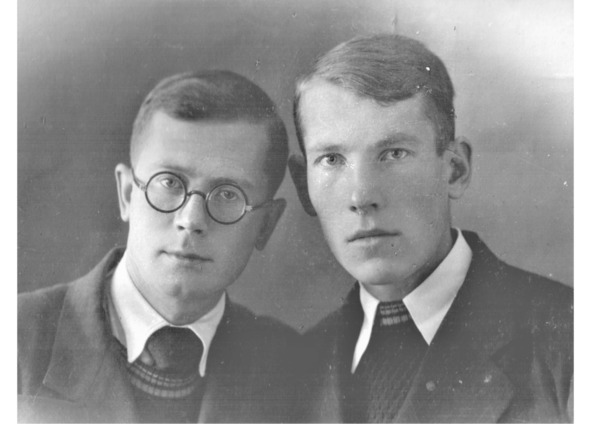

Владимир и Петр. 1937 год

Школьные годы

Нашим воспитанием занималась мама, имея хорошую подготовку после Бестужевских курсов и прирожденный дар воспитателя-педагога. Так что, первые азы учебы все три брата познали от мамы. Она учила читать и писать, поэтому мы шли в школу, обладая умениями и знаниями начальной школы. Характер мамы был добрый, справедливый, со строгими, но определенными принципами, не допускающими обмана. Сами родители никогда не повышали голоса друг на друга. Я не припомню, чтобы между ними была какая-либо ссора или выяснение отношений. Мама старалась оберегать отца от любых домашних неприятностей.

Имея домашнюю подготовку, я поступаю сразу в третий класс. Моя первая учительница – Ольга Владимировна Чирикова. В этом классе учиться было легко, учебная программа оказалась для меня известной, но дисциплина была не на высоте. Великовозрастные парни, особенно Борис Мосолов, были невыносимы со своими щелчками сзади, исподтишка. Этого учительница не могла не видеть, но замечания делала впереди сидящим. На следующий год появилась новая учительница Мария Даниловна Чижова. Все встало на свое место, класс стал дружным и учиться пришлось больше и интереснее.

По окончанию начальной школы дальнейшее образование продолжаю в 2-ой городской средней школе, расположенной в Троицкой слободе, примерно в трех километрах от дома. Идти приходится по полям, через большой овраг и дальше по пригороду. Школа находилась рядом с рынком и Новодевичьим монастырем. В первые годы учебы в городской школе часто приходилось добираться до школы и обратно пешком. Осложнялось дело еще и тем, что проходя по слободе, не раз подвергался нападкам со стороны парней, скучавших около палисадов и от нечего делать задиравших прохожих – чужаков. Это было в порядке вещей, и с возрастом прошло. С 1929 года трамвай соединил институт с городом (в этом заслуга моего отца, который в ту пору был ректором сельскохозяйственного института). Отец приложил много усилий, чтобы трамвайные пути дошли до института. Сначала трамвай доходил только до ботанического сада и стадиона «Динамо». Большим препятствием был овраг у ботанического сада: нужно было поднять уровень насыпи до приемлемых условий спуска и подъема при движении трамвая.

Наша школа находилась на улице Сакко и Ванцетти и была не столь большой, как другие школы города, например, бывшая гимназия на той же улице ближе к центру. Школа считалась железнодорожной, поскольку шефами были паровозный ремонтный завод и паровозное депо. 2-ая единая трудовая средняя школа (бывшее реальное училище) пользовалась определенным доверием у жителей. Мне сейчас трудно сказать, чем она привлекла внимание родителей. К этому времени средний брат Владимир уже учился в этой школе и после семилетки поступил в Индустриальный техникум.

2-я городская средняя школа Воронежа

Мои воспоминания о школе только хорошие и теплые. Преподавательский состав был весьма удачным, с большим опытом работы. Математику преподавала Вера Михайловна Вихрова, биологию Екатерина Васильевна Бучина, физику Степан Степанович Постников, немецкий язык Софья Алексеевна Рыкова, русский язык Иван Иванович Петров, русский язык и литературу (она же завуч) Раиса Михайловна Попова, химию Анна Ивановна Зубкова, физкультуру Софья Александровна Басова, рисование и черчение Александр Иванович Лукин, обществоведение директор школы Федор Никанорович Капустин.

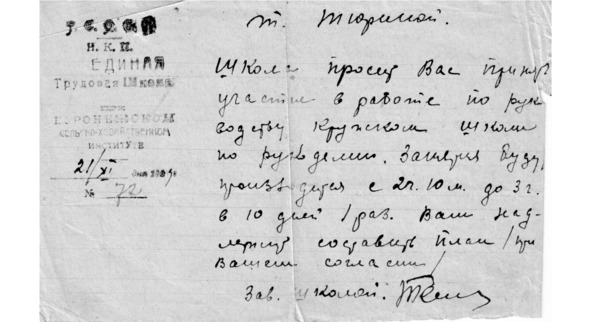

Обращение к Екатерине Петровне Тюриной с просьбой принять участие в работе кружка рукоделия. Воронеж, 1929 год

В школьные годы неоднократно проходили реформы в обучении, были неудачи и успехи. Бригадный метод (шесть учеников за одним столом) не достиг цели: бригадир учился, а другие ленились и часто рассчитывали на списывание, чтобы не снижать успеваемость в целом по бригаде. Переход на стабильные учебники, возврат к партам, обязательные экзамены при переходе из класса в класс заметно сказались на повышении успеваемости.

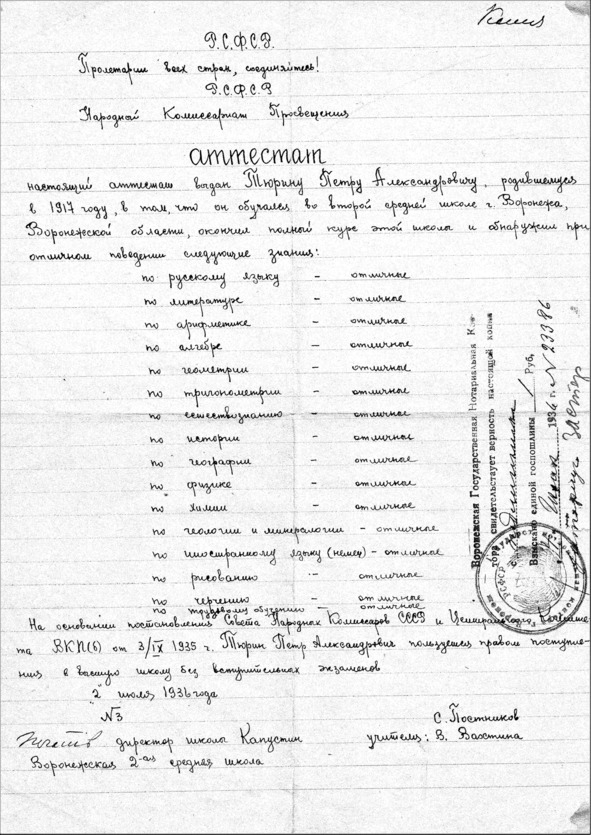

На экзамены задачи, диктанты, темы сочинений приходили в закрытых конвертах, исключалось натаскивание и предварительное ориентирование. Результаты экзаменов – объективные оценки знаний учащихся и, в какой-то мере, оценка работы самих преподавателей. Аттестат с отличием (с золотой каемочкой) позволял поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов.

В школе было самоуправление. Задачи учкомов (учебных комитетов): участие в общественной жизни школы, забота об успеваемости и трудовой дисциплине, причем воздействие на отстающих учеников было более действенным, чем вызовы родителей и разборы в учительской.

Мы заметно взрослели. Родительские собрания и другие виды родительской опеки не практиковались.

Школа не имела постоянных летних оздоровительных лагерей, каждый год их организация начиналась заново. Подыскивалось подходящее место, обычно это деревенская школа, и около нее разворачивалась хозяйственная деятельность. Строились летняя кухня, навесы над длинными дощатыми столами и скамьи для едоков. Спальным корпусом служило здание школы, с сенниками на полу вместо кроватей. Такие условия далеки от современных, весьма примитивны, но достигали своей цели – оздоровление и посильное трудовое участие в помощи колхозам, которые были недавно образованы. Воспоминания детства всегда памятны и приятны, даже если были трудности и невзгоды.

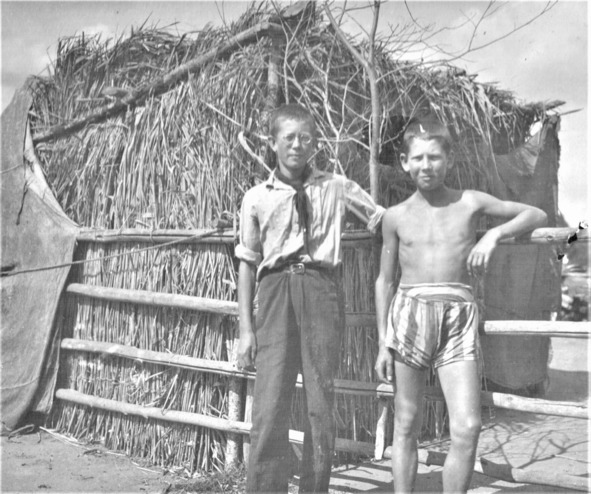

На сельскохозяйственных работах. Владимир (слева) и Петр. 1931 год

Среди молодежи был большой подъем и желание участвовать в спортивных играх. Лапта, крокет, позже волейбол и настольный теннис увлекали не только молодых людей. Вечером к нам присоединялись взрослые, причем устройство спортивных площадок и приобретение инвентаря было делом добровольным, без помощи извне. Сдача норм ВГТО, ГТО первой и второй ступеней, получение значка «Ворошиловский стрелок», участие в физкультурных парадах и соревнованиях было массовым, всенародным. В этом большое отличие от существующего положения, когда на производстве и в учреждениях за счет профсоюзной организации закупается спортивный инвентарь и даже форма. Руководству приходится уговаривать сотрудников принять участие в физкультурных мероприятиях и нет той массовости и заинтересованности, какие были в те годы.

В 1934 году у нас с братом Владимиром появились велосипеды «Украина», приобретенные по велообязательствам (была такая форма распределения велосипедов). Приобреталось велообязательство, по которому требовалось вносить взносы ежемесячно, примерно в течение двух лет, после чего, наконец, претендент получал машину. Другим путем купить велосипед было невозможно.

Укрощение велосипеда. 1938 год

Благодаря велосипедам появилась возможность познакомиться с окрестностями. Местность вокруг сельскохозяйственного института была на редкость живописна и интересна. Вдоль железной дороги и по правому берегу реки Воронеж было много фруктовых садов, часть которых принадлежала частным владельцам. Наиболее крупные были национализированы и превращены в дома отдыха, как например, дом отдыха имени Горького недалеко от института. Непосредственно к сельскохозяйственному институту примыкал дендрологический парк Карлсона, запущенный, но содержавший многочисленные виды деревьев и кустарников. Например, грецкий орех, миндаль, яблони, груши, сливы хороших сортов. Необычные для центральной России катальпа, розовая и белая акации, американский клен, различные сорта сирени, манжурский орех и многое другое. Со временем этот парк был восстановлен, превращен в питомник и учебное хозяйство, а непосредственно перед институтом был заложен новый дендрологический парк силами лесного факультета. Теперь парк прикрывает территорию института с юга, превратившись в настоящий лес.

Велосипед помог сблизился с директором школы Федором Никаноровичем Капустиным. В то время я был председателем Учкома, комсомольцем, поэтому я должен был проявить себя в выборе места для оздоровительного лагеря. Однажды Федор Николаевич пригласил меня съездить за город в деревню Шилово, что ниже по течению реки Воронеж, уже в самом устье. Сам Федор Николаевич хорошо ездил, несмотря на преклонный возраст и плотную комплекцию, на дорожном дамском велосипеде «Дюркопф».

Мне очень повезло повстречаться с этим человеком. Федор Николаевич был членом партии со стажем времен гражданской войны, интересным собеседником и, безусловно, преданным школьным работником. Дела в школе шли хорошо, коллектив преподавателей был квалифицированным и дружным. В деревенских школах Капустина хорошо знали, и превращение школ в пионерский лагерь проходило удачно.

В 1936 году я во время каникул в Воронеже узнал, что Федор Николаевич не избежал участи многих репрессированных и был освобожден от должности директора. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Учеба в школе заканчивалась, экзамены и получение аттестата зрелости завершили большой жизненный этап. Последние годы обучения в восьмом, девятом и десятом классах по новым программам и стабильным учебникам придают уверенность, что можно рискнуть идти учиться дальше в вуз. В ту пору не было справочников для поступающих в вузы, и информации было мало.

Учитель рисования и черчения, сам выпускник Московского архитектурного института А. И. Лукин, видя мои небольшие способности по рисунку, убеждал меня рискнуть и поступить в его альма-матер. Меня, почему-то привлекал Московский железнодорожный институт, а выбор пал на Московский механико-машиностроительный институт им. Н. Э. Баумана (так, начиная с 1930 года, называлось Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана). Скорее всего сыграла роль высокая марка этого старейшего технического вуза страны. Одновременно такой же выбор сделал мой школьный друг Миша Милютин (в будущем заместитель министра Химической промышленности СССР) и мой брат Владимир, до этого учившийся в Воронежском университете и оставивший его по болезни.

Аттестат об окончании средней школы с отличием

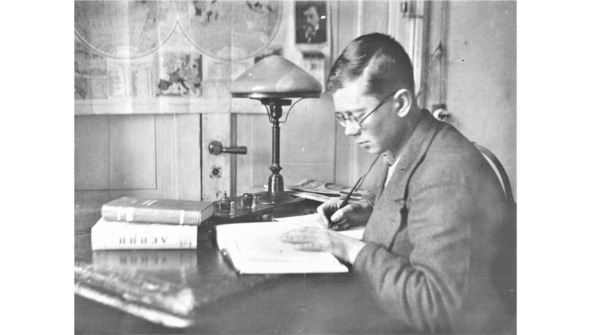

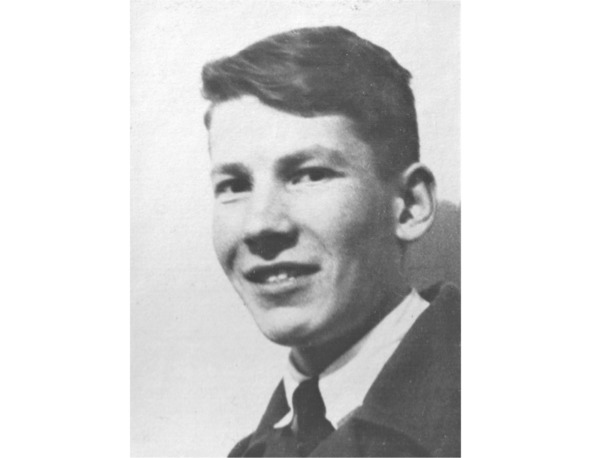

Брат Владимир. 1936 год

Петр и Михаил Милютин. 1937 год

Петр за радиоприемником. 1935 год

Выбор жизненного пути. 1935 год

Учеба в МВТУ им. Н. Э. Баумана

На календаре 1936 год. Из Московского механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана (с 1943 года МВТУ им. Н. Э. Баумана) получено уведомление, что я зачислен студентом без вступительного экзамена. Наличие аттестата зрелости с отличием давало мне это право.

Петр – студент Московского механико-машиностроительного института. 1936 год

В Москве мне приходилось бывать с экскурсией в 1935 году, что позволило сориентироваться, без труда добраться до Бригадирского переулка и найти свой институт. Первое знакомство, собеседование, оформление и я поселяюсь в Лефортове, в корпусе №3. Нас в комнате трое.

Главное здание Московского механико-машиностроительного института. 1938 год

Студенческая жизнь трудная и ни с чем несравнимая остается в памяти на всю жизнь: не трудностями, коих хватало с избытком, а впечатлениями и знаниями, общением с товарищами, а потом и с преподавателями уже на старших курсах.

Необычность изложения лекционного материала, семинарские занятия заставляли много и упорно работать. Проекционное черчение и начертательная геометрия отнимали львиную долю времени, столь нужного для других предметов. Постепенно все становилось на свои места, и, как не парадоксально, отсева за счет иногородних почти не было. Большую взаимопомощь оказывали друг другу студенты, проживавшие в общежитии.

Москвичи были лучше подготовлены при поступлении, зато слабее боролись за возможность стать инженерами, так как были разобщены. К сожалению, были случаи отчисления по политическим мотивам. В нашем потоке общетехнического факультета учились дочки А. Червякова, председателя ВЦИК. Их исключили из института, якобы за неуспеваемость, после самоубийства Червякова и последующего судебного процесса. Были отчислены и другие, в частности, дети интернационалистов. Репрессии распространялись на преподавателей, других сотрудников института и даже на директора А. А. Цибарта, причем без всяких разъяснений.

Общетехнический факультет «ОТ» первые два года давал знания по математике, физике, химии, начертательной геометрии, теоретической механике, сопромату, общей технологии обработки металлов и по общественным наукам: политэкономии, историческому материализму и диалектическому материализму. В учебных мастерских мы получали навыки по литейному, кузнечному, сварочному делу, а также по испытаниям материалов.

Специализация проходила на третьем курсе. В 1938 году были образованы два новых факультета «Е» и «Н» – артиллерийский и боеприпасов. Международная обстановка была сложной, предвоенной, и это, конечно, сказывалось на подготовке военных специалистов для вновь строящихся и расширяющихся заводов, работающих на оборону.

Студенты механико-машиностроительного института им. Н.Э Баумана на военных сборах

Наш с братом выбор пал на артиллерийский факультет, на кафедру №6, в чем мы никогда не раскаивались, всю свою активную производственную жизнь посвятив артиллерии. За время обучения в МВТУ производственная практика проходила на крупных предприятиях, таких как «Баррикада», «Новое Сормово» и завод «Большевик». На этих заводах мы не только наблюдали современное производство, его организацию, но и получали новейшую информацию, слушали лекции ведущих специалистов, знатоков своего дела.

Яркую личность выхватывает память – это Иона Павлович Ветчинкин, брат известного аэродинамика В. П. Ветчинкина, как нам говорили, очевидно, двоюродный. Высокий, худощавый с горьковскими усами, одетый в темный костюм и темную байковую рубашку, преданный своему предмету – высшей математике. Он требовал от нас практического знания математики, давал примеры прикладного применения математики в инженерной практике: в построении сложных кривых, вычислении площадей и объемов. Поясняя условия сходимости рядов, приводил примеры необходимых условий, но не достаточных, например, если идет дождь, то улицы мокры, но если улицы мокры, это не значит, что идет дождь. Иона Павлович часто болел, его замещал профессор из МГУ Солоунц. И тогда мы видели разницу в подходах к изложению предмета: отвлеченно, не давая никакого пояснения к той или иной функции, просто берем f (x); за интегралом ничего, кроме математического символа. А ведь за ним поверхность седла или гиперболоид в виде шуховской башни, построенной из прямых стержней, значительно проще, чем Эйфелева башня.

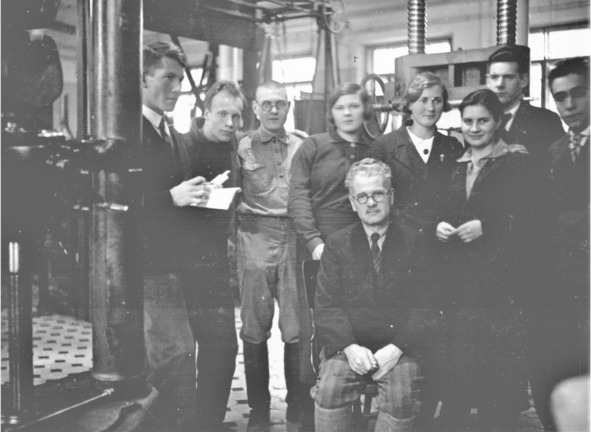

В лаборатории кафедры Сопротивления материалов. 1938 год

Из любимых профессоров, конечно, был Михаил Алексеевич Саверин, читавший курс «Детали машин». Большой ученый и инженер, увлекал нас примерами из своей практики, не забывая говорить о насущных проблемах машиностроения. Его справочники по машиностроению очень хорошо дополняли учебники. Он утверждал, что все запомнить невозможно, никакие формулы не нужно запоминать, а надо уметь быстро находить нужную информацию в справочниках, а что посерьезнее – в энциклопедиях. Его поразительная интуиция позволяла быстро находить ошибки в курсовых проектах, под смех окружавших преподавателя студентов, знавших, что просчитано, а что нет.

1941 год

1941 год – последний год обучения в Московском механико-машиностроительном институте им. Н. Э. Баумана. Мы с братом Владимиром заканчиваем теоретический курс по артиллерийскому факультету «Е». Артиллерийский факультет был образован в 1938 году известными учеными и специалистами Э. А. Сателем и генерал-майором Э. К. Ларманом. Первым деканом факультета был подполковник Я. И. Румянцев. В конце 1941 года предполагался первый выпуск дипломированных инженеров-артиллеристов для Народного комиссариата вооружения. Мы должны были быть первыми, но ими не оказались из-за начала Великой Отечественной войны.

Весной 1941 года мы с братом Владимиром собирали материал для дипломного проекта в Ленинграде на заводе «Большевик», работали конструкторами в серийном конструкторском бюро (КБ) у Б. С. Коробова. Старейший артиллерийский завод давно привлекал наше внимание. После окончания института нам хотелось остаться на этом заводе, и мы получили ходатайство от КБ о направлении на работу после защиты дипломного проекта. Практика подходила к концу. В первый по-настоящему летний воскресный день мы с братом поехали в Петергоф на открытие фонтанов. Официальное сообщение В. М. Молотова о войне в 12 часов 22 июня застало нас в парке. Праздничное гуляние прекратилось, большинство поспешило к выходу. На вокзале скопилось много народа, и мы с большим трудом добрались до города.

Вечером огни в домах были потушены, но белые безоблачные ночи демаскировали город. Шары-баллоны противовоздушной обороны придавали ему какой-то призрачный вид. Все стало строже и серьезней. Чувство ответственности и заботы за судьбу своего города объединяло ленинградцев, никакой паники не наблюдалось, каждый занимался своим делом.

Через несколько дней мы получили сообщение из института о немедленном возвращении в Москву. От завода «Большевик» мы взяли рекомендательное письмо в надежде вернуться в Ленинград и работать на заводе.

В последних числах июня на Московском вокзале скопилось много людей, преимущественно женщин и детей. Многие понимали, что на город в любой момент может быть воздушный налет и стремились не подвергать опасности прежде всего детей. Железнодорожный транспорт работал четко и успешно справлялся с повышенным потоком пассажиров. Так мы оказались в Москве и сразу направились в институт, где получили справку об окончании теоретического курса. Нам предложили выехать в качестве инженеров на один из заводов Народного Комиссариата вооружения. Был выбор завода в Перми, Голутвине и Горьком. Мы выбрали город Горький. Защита дипломных проектов откладывалась на неопределенное время. Большинству выпускников это сделать довелось не так скоро – уже после войны. Летом институт эвакуировался в Ижевск, и первый выпуск инженеров нашего факультета состоялся в Ижевске – дипломированными инженерами стали студенты на курс моложе нас.

Владимир и Петр Тюрины. 1941 год

Настал момент расставания с Москвой: необходимо было сняться с воинского учета, выписаться из общежития и получить направление в Наркомате. Первые недели войны возложили большую ответственность на районные военкоматы. Они были обязаны пропускать огромное количество людей, направляемых в армию. Возникли трудности при снятии с учета. Исключительное внимание в этом деле проявил декан факультета Я. В. Румянцев, сумевший добиться в короткий срок решения через Наркомат, снять нас с военного учета и вернуть нам паспорта. Вся группа молодых специалистов выехала на оборонные заводы.

При получении направления в Горький нескольким молодым специалистам предложили в качестве сопровождающих воспользоваться железнодорожным эшелоном, который должен был доставить новые токарные станки с завода «Красный пролетарий». Мы с братом дали согласие и выехали со станции «Канатчикова дача», где уже были подготовлены железнодорожные платформы, на которых стояли станки, укрытые брезентом. Июль 1941 года был очень теплым, и путешествие в течение нескольких дней на открытых платформах казалось делом не очень трудным.

Погрузив студенческие чемоданы на одну из платформ, мы отправились в путь. Старшим по эшелону был мой брат Владимир. Выезд на Московскую окружную дорогу и формирование эшелона на узловой станции Ховрино заняло три дня. После тридцатиградусной жары мы с облегчением вздохнули, когда ночью выехали на Горьковскую дорогу и покатили в нужную сторону, а не вокруг Москвы. Станки были обильно покрыты консервирующей смазкой. Под воздействием жары смазка стекала, и мы понемногу сами покрывались ею. Дорожная пыль и копоть от паровоза, ночная гроза с дождем создавали определенный дискомфорт.

Еще несколько дней и мы в городе Горький, на железнодорожных путях перед заводом. Как сложится наша судьба на новом месте? Кто мог предположить, что через полтора года мы снова эшелоном, на этот раз в сильный мороз, будем возвращаться обратно в Москву в канун Нового 1943 года.

На заводе уже были студенты нашего потока, оставленные после прохождения преддипломной практики: М. А. Брежнев, Е. С. Баракан, М. С. Гуревич, Н. Н. Воров, Л. Н. Зайцев, Г. А. Александрян, И. Аранович, Т. С. Риттенберг. Молодые специалисты работали в цехах завода и в Отделе главного конструктора. В отделе кадров нас принял Перфильев и предложил нам сразу идти в Отдел главного конструктора, куда мы и направились.